オートバイと少年 CB400Fのいる風景

朝靄のなかを疾走するオートバイ

1970年代はじめ、世の中は変わり始めていたーー。

怒濤の60年代は終わり、それと共に学生運動も下火となっていた。熱いロックの季節もまたおなじく、ジミー・ヘンドリクス、ジャニス・ジョップリン、ジム・モリソンなどが相次いであの世に旅立っていた。60年代最大のロックスター、時代を切り開いたビートルズも解散した。そして、ベトナム戦争はようやく終息した。

朝まだ明けきらない朝靄の半透明の空気のなかを、オートバイは心地いいエンジン音を響かせながら疾走していく。左手には工場群が、右手には田園風景が広がって見える。工場群は新体制を、そして田園風景は旧体制を象徴するかのように。そしてそのあいだを分断するかのように道路が東京方面に向かっている。

工場群からは、白い煙りがもくもくと空に向かって吐き出されている。なんの工場かは定かではないが、そこから発生するものが自然界にいいものではないのは明らかだった。工場では多くの人間が働いているが、その息吹は感じられなかった。

オートバイは、中央分離帯寄りの追い越し車線をかっとんでいく。クルマはほとんど走っていない、なにしろ早朝だから無理も無かった。前方200メートルぐらい先の広い交差点の信号が赤になろうとしていた。

オートバイは、シフトダウンして速度を落とし横断歩道の手前で停車した。そして、片足をアスファルトの道路に降ろしてオートバイを支えた。クルマは通っていない、歩行者もいない。オートバイの乗り手は律儀にも法令をじっと守っていた。ドッドッドッ、ドッドッドッというエンジン音が、静かな朝に響いていた。

信号が青に変わると同時に、オートバイは静かな朝を切り裂くかのようにエンジン音を轟かせて走り去っていった。陽が昇りかけていた。薄いオレンジ色の光が、オートバイのクロームメッキをきらりと輝かせていた。

オートバイは、車体を傾けながらカーブを抜けいく。そして直線に入るとシフトチェンジしてトップギアに入れた。アクセルを回す、スピードが増すと共に周囲の景色がかっ飛んでいく。視野は狭まり、若干恐怖感が込み上げたところでスピードを落とした。乗り手の気分は上々、オートバイの醍醐味を味わっていた。

オートバイは、スピードを落とし道路の路側帯に止まった。そしてエンジンを止めて、乗り手はヘルメットを外した。やや長い髪をしたオートバイの乗り手は、まだ幼い面影が残る少年だった。高校生にも見えるが、それは定かではなかった。

少年のオートバイは、ホンダのCB400Fというものだった。1974年に発売されていた。通称は「ヨンフォア」、隆盛期にあった暴走族もこぞって乗っていた。

少年はオートバイから降りると遠い目つきで、工場群の煙突から吐き出される煙りを眺めていた。しばらくして、再びオートバイにまたがるとエンジンを駆けて勢い良く飛び出していった。少し先の交差点でUターンすると来た道を元の方向へ向かって走り出した。

オートバイは、エンジン音を微かに残しつつ彼方へと遠ざかっていった。

暴走族御用達のオートバイ

1970年代の暴走族に人気だったオートバイ、それがホンダのCB400Fだった。暴走族は、これを原型を留めないぐらい改造して乗り回していた。

最高速度は170kmオーバーともいわれ、37馬力のエンジンは力強いパワーを発揮していた。暴走族に限らず、バイク乗りにはもってこいのオートバイであった。70年代を代表するホンダの名車と言っても過言ではなかった。

暴走族は、70年代に最盛期を迎えていた。なかには数千人のメンバーを擁する暴走族も誕生していた。60年代の熱い季節が終わって、行き場の無くなった情熱の発露が、そこにしかなかったのかもしれない。

とはいえ、60年代のそれとはだいぶ情熱の傾け先のベクトルが違い過ぎたが。

CB400Fに乗った少年は、暴走族ではなかった。少年は、オートバイという鉄のかたまりにまたがり、エンジンという駆動力で風を切って走ることに魅了されていた。暴走族のように集団で走ることには興味がなかった。

オートバイとは、けっして経済性のある乗り物ではなく、大きな荷物を運んだりすることはできない。ほとんど人間ひとりを運ぶだけである。それでもオートバイが無くならないのは、オートバイでしか味わえない独特の感覚のせいであろう。

オートバイと少年は、不思議な縁で出会い、そして結びついていた。

ある日、バイクショップで少年は、中古のCB400Fに見ほれていた。噂には聞いていたが、それがいま目の前にある。新車は約30万していたので手が届かなかったが、いま目の前にある中古なら多少無理すれば届きそうに思えた。

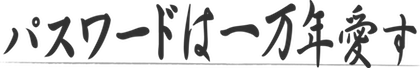

「すみません。このバイクはまだ販売しないのですか」

「あー、それね。修理が済んでいないからまだなんだよ」

「そーですか。いつ頃に販売されますか」

「そーねー、あと2週間かな。部品がいつ届くかによるけど」

「いくらぐらいになりますか」

「新車の半分か、それより少し上くらいかな」

「15万ぐらいですか」

「んー、なんとも。まだいえないねー」

「そーですか」

「キミ、よく見かけるよね。オートバイ好きなんだ」

「あー、すみません、いつも見てるだけで」

「いいんだよ、それよりいつか買ってね」

「そのつもりです」

「こいつは、人気があるからね。売り出したらすぐ売れちゃうよ」

店主が言うようにCB400Fは、すぐに売れるに違いない。それを思うと焦りを感じたが、それでどーなるという訳でもなかった。何故なら、少年はまだ学生であり、現金を持っていなかったからだ。

いまからアルバイトをしても間に合う訳も無く、思案に暮れるしかなかった。諦めるということも考えたが、すぐにそれは無かったことにした。

とにかく、いますぐにでもCB400Fに乗りたかった。

京葉工業地帯と田園風景を分断する道路

少年は、公立の高校に通っていた。とくに目立つ訳でもなく、成績も中の中であり、性格も可も無く不可もなかった。とくに特徴のないありふれた少年だった。16歳で自動二輪の免許を取得した。オートバイを買う予定はなかったが、免許という資格に親は金を出してくれた。(76年、自動二輪免許は改正される)

それからしばらくして50ccのバイクを購入した。運送屋のアルバイトで手に入れたものだった。数万円で買ったそのオートバイは、すぐにガタがきた。しかし、それでもさすが日本製だった。少し手入れをしてやれば、すぐに動き出していた。

ときどき買っていたバイク雑誌でCB400Fというオートバイを目にした。それからは、そのオートバイを手に入れることが少年の目標となった。何故、CB400Fに惹かれたか。それは定かではなかったが、少年には確信があった。きっと自分とおなじ想いを抱く人が多くいることを…。

ホンダCB400Fは、売り出されるとすぐに人気となった。ホンダは、以前の機種で評判を落としていたので起死回生の製品となっていた。

まだまだ新しい製品であり中古もあまり出ていない。バイクショップで見つけたのは、希少な部類に違いなかった。少年はなんとか手立てを高じて、親にローンを組んでもらうことに成功した。ローンはアルバイトで払うと約束していた。

バイクショップにCB400Fを受け取りにいく前日は、何故か寝付けなくて仕方が無いので朝まで起きていた。バイクショップには、愛車の50ccで向かった。この愛車は、CB400Fと入れ替わりに置いていくことにした。

バイクショップの店主が、笑顔で出迎えてくれた。

「おにーちゃん、ようやくだね。お待たせしたね」

「はい。ようやくです」

「スピード出るから気を付けてね」と言って店主はCB400Fのタンクをなでた。

いくつか操作方法を伝授されてオートバイにまたがった。50ccに比べると大きいのが実感できた。しかし、免許を取ってまだ間もないので教習所のオートバイの感触が蘇るようでもあった。不安はあまりなかった。

「おにーちゃん、ゆっくりね。ゆっくり」という店主の言葉を背中で訊きながらオートバイを発進させた。

道路の状況を確認した後、ゆっくりと車線に乗り出した。そして、2速、3速、4速、トップギアへと入れた。CB400Fは快調なエンジンを轟かせて疾走していく。それは思っていた以上に加速が良くて、そして力強かった。

家に帰ると早速親に報告をした。親は、大きいオートバイだとびっくりして心配そうな顔をしていた。大丈夫だから、ゆっくり走るからと安心させる。しかし、安心したとは思えないのは見るに明らかだった。

翌朝、まだ夜が明けきらないうちに起きた。道路にクルマがあふれる前にオートバイで走りたかったからだ。まだ400ccのオートバイには慣れていないので、その操作性を覚える目的もあった。CB400Fに掛けていたカバーを外し、ロックを解除してハンドルを持ってオートバイを引っ張り出した。

家の前の道路でエンジンを駆けるのは気が引けたので、しばらく先まで引っ張っていき、そこでエンジンをスタートさせた。一発でエンジンはかかった。

しばらくアイドリングしたあとローに入れて静かに走り出した。徐々にギアを上げていく。まだ街中だからトップには入れられない。CB400Fは快調そうだ。気持ちよくエンジン音を響かせている。

これから向かうのは、京葉工業地帯に沿う様に通っている道路だ。目的地はとくになかった。とにかく、車線が広くていまの時間ならきっと気持ちがいいに違いないと思っていた。それにオートバイもきっと解放されるに違いなかった。

CB400Fは、住宅街を抜けて幹線道路へと入った。しばらくすると左側に工場群が見えてくるはずだ。そして、右側には反比例するかのように田園風景が広がる。そのあいだをぶっちぎるように通っているのが、目的の道路だった。

深夜ともなれば、暴走族がやかましく通り過ぎる道路でもあった。しかし、早朝のいまでは鳥の鳴き声の他は静まり還っていた。CB400Fのエンジン音が気持ちよさげな響きを奏でている。それは解放感に溢れていた。

工場群が見えてきた。白い煙りがもくもくと上がっている。ときどき火を噴く煙突もある。道路にはクルマは見当たらない。当然のように人もいない。薄ぼんやりと明るくなった朝靄のなかをオートバイと少年は疾走していく。

いまここにある瞬間は、たった一度の人生のなかに刻まれていく。そして、それはもう戻ることはけっしてない。オートバイのエンジン音は、そんな過ぎ去る日々を愛おしむように鳴り響いていた。

オートバイと少年は、微かに差す陽の光を背中に受けて走っていた。

<オートバイと少年/おわり>

コメント