シャッター街のながれもの

おれの名前は、与三郎

東京・新宿から高速バスに乗って、東京湾の海底をもぐり、さらに橋を渡って辿り着いたのは、東京にほど近い半島にある西海岸のまちだった。

ワケあって東京を脱出してきたが、辿り着いたこの地に降り立つと、なんとそこは、殺風景を絵に描いたようなシャッター街だった。

高速バスが着いたのは、駅西口のロータリーだった。目の前には大きなビルが、おれを出迎えるようにそそり立っているが、その周辺に歩く人の姿は見られない。なんてことだ、あまりに殺風景な様子に寒気がしてきた。

「トンネルを抜けるとそこは雪国だった」という、有名な小説のフレーズが思わず浮かぶと同時に、それに習って「東京湾を抜けるとそこはシャッター街だった」という新たなフレーズをおれは思いついていた。

この地を紹介してくれた人は、「そこそこ賑わいのあるまちだよ」と言っていたが、どこに賑わいがあるんだよ。アウトレットもあるし、イオンモールもあると言っていたが、だからどーした、この殺風景はどーいうワケだ。

とにかく、東京から着いたばかりだから、きっとどこかに面白いところもあるに違いないと、そう思うことにしてざわつく気持ちを落ち着かせた。

そして携帯を取り出すと、きょうからお世話になる知人から紹介された人物に連絡することにした。その人物の、詳しいことは知らされていなかった。

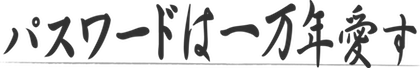

「もしもし、あー先日ご連絡した藤原与三郎です。お世話になります」

「おー、あんたか。もう着いたのか」

「えー、先ほど着いたばかりです。これから行きたいのですが…」

「あのさ、いま出先なんだ。一時間ばかりしたら、また連絡くれないか」

「わかりました。じゃー、少し街中を散策してみます」

みなとまちを歩く

てな訳で、おれは街中を少しばかり歩くことにした。いまおれがいるのは、駅前のビルの前だ。コンビニはあるが、その隣のエントランスの向こうは暗くなっている、どーやらテナントが入っていないようだった。

それから、歩きながらおれは思った。「スターバックスはないよなー」と。

メインストリートらしい道路をまっすぐゆくと海にでるようだった。「海かー」と思いながら、ところどころ劣化が見て取れるアーケードの下を歩いていた。

やはり言うまでもなくシャッター街だった。辿り着いたらシャッター街かー、などと思いながら、周囲の景観に目をくばった。

少しばかり歩くと脇道があった、その先には神社らしい屋根が見えた。おれは、なんとなく気になり、その細い脇道に入っていた。少し歩くと神社の建物の裏側が見えてきた。脇道の先はT字路になっていて、これまた細い道があった。

そして、おれは神社の裏と横をぐるりと回って正面に出ていた。こりゃお参りするしかないか、そう感じて神社の境内に入っていた。境内にはちらほらと参拝者がいたが、そう多くはなかった。

神社の本殿は年季の入った建物であり歴史がありそうだった、その隣には新築らしい似たような建物もあった。ここは八幡神社というらしい。

おれはポケットから、小銭をだしてお賽銭の用意をした。五百円でいいか、いや待てよ五十円でいいやと思い直して、五十円を賽銭箱に投げ入れてパンパンと手を打って願い事をした。何を願ったか、それは言うまでもなかった。

「お金儲けができますように」、そういうことだ。

それから、おれは海を見に港まで行った。港の桟橋には、薄汚い黒い大きな船が何艘か停泊していた。ほかにはクルーザーやヨットもあった。しかし、田舎の港らしい漁船が見当たらない。あまり風情は感じられなかった。

ここにも人の姿が見られない。どうしたんだ、このまちの人はどこにいるんだと思った。その代り、港に隣接する道路には、大型トラックなどのクルマが渋滞を起こしている。どうやら産業道路となっているようだった。

港の岸壁沿いをぷらぷら歩いていると、携帯の着信音が鳴った。辿り着いたこの地で、これからお世話になる人物からだった。

ガタイのいい初老の男

「おー、いまもどったから来ていいぞ。駅前のビル裏に「花咲商店街通り」と書かれたアーチがあるから、そこを入ってくれ。少し歩くと脇道があるから、そこを入って少しゆくと和風の小洒落た建物があるから、そこがおれのところだ」

おれは、ふたたび駅前のビルまでもどり、その裏側に回った。たしかに「花咲商店街通り」と書かれたアーチがあった。花咲くどころか、すでに枯れた雰囲気が漂っていた。この先に行っても何もなさそうだった。

少しばかり歩いた先に脇道があった。これまた細い通りで消防車も入れなさそうだった。小洒落た和風の建物は、と目をくばっていると。かなり劣化した和風の建物があった、いまにも朽ちそうな雰囲気を濃厚に漂わせていた。

ここか、小洒落たとはほど遠いが、周囲に和風の建物など見当たらなかった。しかたなく、呼び鈴らしきボタンを押してみた。

すると、二階の窓が開き、初老の男が顔を見せた。初老の男は、「おうよ、入んな」とぶっきらぼうに言った。

格子状のくぐり戸を開けると庭があった。あまり手入れはしていないようだった。これぞ和風といわんばかりの玄関があり、戸を開けてなかに入ると、背が高くガタイのいい初老の男が立っていた。

「おう、入んなよ。遠慮なんていらねーからよ」

「それでは、おじゃまいたします」

「白鳥さんは、元気かね。相変わらず洒落者かい」

「えー、元気です。毎日のように飲み歩いてます。高そうなブランド服を着てます。実は、お下がりを何着かいただきました」

白鳥さんとは、おれが新宿の飲み屋でたまたま出会った初老の知人だった。どこか得体の知れない雰囲気があり、かつ独特のオーラのようなものを発していた。最初は、あの筋の人だと思ったが、そうでもなさそうだった。

白鳥さんは、多少親しくなってから、「何かこまったことがあったら、いつでも言ってきな」と言っていた。おれはそれを聞き流していたが…。

しかし、本当にこまったことが勃発して、恐る恐る連絡して、ことの経緯を伝えると、いま目の前にいる人物とこの地を紹介してくれた。

ガタイのいい初老の男は、おれを居間に案内すると年季の入った大きな座卓の前に座って、おれにも座るようにうながした。

「藤原さんだったね。おれは望月っていうんだ。名前は次朗ね」

「望月次朗さんですか、よろしくお願いいたします」

「あんた、与三郎っていうんだ、すごいね。この地の有名人と一緒だよ」

「ところで、どんな下手を打ったんだ。おいおいでいいから教えてくれないか。なに、訊いたところでおれにできることは限られてるけどね」

「白鳥さんにも言ったんですが、簡単にいえば追い込みをかけられています」

ファイナンス会社はブラック企業だった

おれは、大学卒業前の就活に失敗し、こまったあげく求人情報誌の募集のなかから、高額な初任給につられてある会社に入社した。

そこは、ファイナンス業務の会社と訊いていたが、実は高利の金貸し業、いわゆる闇金融だったのだ。さらに高額の初任給もまっかな嘘だった。

実際は世間並みよりずーと少なかった。それでも、すぐに辞めるとやばそうと感じて、しばらく辛抱することにした。

最初は、顧客の管理業務をしていた。要するに、収支管理をエクセル使って毎日打ち込む仕事だった。したがって、あまり闇金をやってる実感はなかった。

そのうち現場にでるように言われて、ほんとうの闇金の仕事をすることになった。客は、おおむね個人で金額は数万がほとんどで、たまに数十万借りる客もいた。利息は、トイチやトサンもあるが、はじめての客はだいたいトゴ(10日に五割)で、貸すときには金利の前払いとして五割引いて貸し出す。

客は、ほとんど利息を払うのに精一杯で、元金まで手が回らない。そのあげく利息であっという間に元金の何倍も払うことになる。闇金は、貸した金の元金を返させないシステムを構築し、利息だけを膨らませていく。

客は、闇金から闇金へと渡り歩き、下手をすると利息だけを一生払い続けることなる。闇金の方はといえば、ほんの数万円の貸金を10倍どころか、100倍以上にすることもざらにあり、客を都合のいい金ヅルとしか考えない。

そんなこんなで闇金をやってるうちに、おれの給料は右肩上がりで上昇した。20代後半で軽く1,000万円を超えた。30歳になる頃、会社の幹部から中小企業専門の部署にマネージャーとして異動を命じられた。

企業向けだから、金額も多くなり、その分利息の取り立てに工夫が必要だった。こわもてが必要な時は、会社の金主でもある関西系のその筋の人たちに同行を依頼した。おれのいた会社は、やはりその筋の関係会社だったのだ。

やがて、支店長となったおれは、自分へのご褒美としてポルシェカイエンを買った。中古だが、約500万をキャッシュで払った。

そんなときである。ある中小企業に貸した500万が焦げ付きそうなことに気がついた。その会社は、工場を経営していた。工場には産業用機械がたくさんあり、いざとなれば、それを売り払えば済むと考えていた。

ところが、気がついたときには、すでに工場はもぬけの殻状態となっていた。その客からは、まだ元金を上回る利息が取れていなかった。

おれは金回りがよくなって、調子に乗っていたのは否めない。どこかたがが緩んで、会社の経営者と金主(オーナー)を甘く見ていた。元々、普通のサラリーマンになりたかっただけなのに、それが闇金に首まで浸かっていた。

ことの次第を知った上層部は、おれに責任を取るように迫った。そして、3,000万円を返済するという約定を書かせようとした。

おれは、これはやばいと気づき、すぐに逃げる算段を考えた。しかしポルシェは、すでに差し押さえられていた。逃げるにも足がない、そこで思い出したのが、新宿の飲み屋でよく出会う白鳥さんだった。

もしかしたら、その筋の人かもしないが、相談する相手もいなかった。そして、すがるように連絡して経緯を話したところ、紹介されたのがここだった。

といった経緯を話すと、ガタイのいい望月さんは言った。

「まー、よくあることだな、その世界ではいつものことだろう」

「そうですか…」

「まー気にすることはない。向こうもいつまでも追いかけてこないから」

「そーでしょうか。それならいいんですが」

リ・スタートをはじめる

おれは、かなりの高給をもらっていたが、金遣いも荒く、3,000万円なんて金があるわけなかった。追い込みをかけられるのはぞっとした。

「あんた、これを機会にまっとうな仕事に就いた方がいいな。どう、おれの仕事をしばらく手伝わないかい」

「どんな仕事でしょうか、おれにもできますか」

そんなわけで、しばらく望月さんの仕事を手伝いすることになった。東京からほど近い、この場所にいていいものかどうか、多少不安もあったが逃げるにも先立つものが必要だった。だから、この地にとどまることを決断した。

望月さんは、何の仕事をやってるのだろうか、いくつかある部屋にはたくさんのダンボールの箱が積み上げられていた。

それから、寝具や生活用品をニトリに買いに行くことにした。ニトリには、なんでもあるよ、という望月さんはクルマを貸してくれた。なんと年代物のシーマだった。めずらしいなーと感じながら乗り込んだ。

さてさて、おれの明日はどっちだ、ま、なるようにしかならないか、なんてことを思いながらクルマのエンジンをスタートさせた。

つづく

小説創作:cragycloud

参考文献:

シャッター通りの死にぞこない 福澤徹三(双葉文庫)

詐欺の帝王 溝口敦(文春新書)

写真:masahiko murata & cragycloud

冒頭動画:与三郎のテーマ by cragycloud

コメント