人生に二度はない、この夏の景色もだ!

<前回までのあらすじ>

オレは、テキヤ系組織の一員だ。普段は、地元のスーパーでクレープの屋台を出している。夏も盛りになる頃、社長に呼ばれて半島の南端にある海の家に行けと言われた。海の家では夜になるとクラブ営業をしていて、そこの防犯要員としてかり出されたのだ。そして、いまオレは昼間は海の家でかき氷を作り、夜はクラブでボディガードをしている。

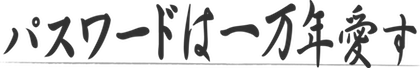

チンピラの夏 その5 人生に二度はない

作:cragycloud

登場人物:オレ

ここ半島の南端は、真夏の照り焼き状態だ。なんと36度を超えたそうだ。暑いはずだ。オレは、いま店長と一緒に資材の調達に行くために軽トラで海沿いを走っている。クーラーはこれ以上無いというマックスで冷風を吹き出している。

微かに見える砂浜は、色とりどりの水着で溢れている。空は真っ青だ。どこまでも青く続いて見える。これが、オレの19の夏の景色だ。二度と来ない19の夏だと頭のどこかで誰かが呟いた気がした。

海の家は、順調そうだ。しかし、夜のクラブ営業は危うい状態らしい。このあいだも警察がきていた。ドラッグをやってる奴らはいないだろうな。と散々聞かれたらしい。店長は、来年は別の場所に移動しなければならない。と言っていた。

何か起こした段階で閉店だと最後通牒されたようだ。もはや、警察への付け届けも一般住民の声にその効果も消されたようだ。一地方警察の問題ではなく全国規模の規制強化なんだろう。

これは、仕方がない。しかし、それでもなにかしら抜け穴を見つけるのが、組織というもんだ。オレもだんだんと判ってきた。

夜になっても熱さが変わらない。なんてことだ。あたりが闇に包まれた頃から海の家の夜営業がはじまる。さて、オレの出番だ。オレは、入り口付近に立って客の持ち物検査をしている。オレの背後の壁には、警察からのお達しと書かれた張り紙がある。

違法薬物、凶器などの持ち物検査をすると書かれている。もちろん、これは店長が勝手に警察という文言を書き入れたものだ。そうでもしないと騒ぐ客がいるからだ。

「すみません、お客さん。ポケットのなか確認させて貰えますか」

「お、なにか。オレが怪しいとでもいうのかよ」

「そういう訳ではなく、規則なもんでして」

「お、そうか。変なものは持ってねーよ。みてみろ」

「たしかに、確認しました」

「お、そうか」

素直な客ばかりではない。

「おい、なんで俺たちが持ち物を見せなきゃーいけねーんだ」

「何か、違法なものを持たれていると営業ができなくなるんです」

「お前の目つきが俺たちは怪しいといってるぞ。違うか」

「いや、そうじゃなくて、格好いいなと思ってたんです」

「嘘付け、この野郎。うまいこといいやがって、まいいや、ほら見ろなんもねーだろ」

「ありがとやんしたー」

強面で押し付けるだけでは、問題がややこしくなるだけだ。オレもいつのまにか対応の仕方が上達してきた。しかし、これも店長の教えがあったからだ。そんなこんなで時間は過ぎて、いまや店はほぼ満員だ。このところ晴天続きのせいか、店の入りは絶好調だ。

しかし、この場所での営業は今年で最後だろう。大音量の音楽の切れ間に、僅かに波の音が聞こえてくる。

オレもあと僅かでここから引き上げることになるだろう。そう思うと、聞こえる波の音が愛おしく思えてきた。バーカウンターのなかにいる、ショートヘアーの似合うホットパンツから伸びた足がまぶしいスタッフの女性が、オレに目配せしてきた。

彼女とは、そのうち飲みに行く約束をしたが、どうやらそれは果たせそうもない。オレは、もうすぐこの地を離れるからだ。なにかオレに用があるらしいので、近くに行き声をかけた。

「なにか、オレが必要かい」

「お店が終わったら、家まで送ってほしいんだけど」

「ん、どういうことかな?」

「ストーカーがいるのよ、アタシに」

「おー、そういうことか。まじか」

「店長には言っておくから」

「う、了解」

あとで店長が、オレのところにやってきた。ホットパンツの彼女のことだ。彼女の車を運転して家まで届けたら、その車に乗って戻ってこい。と言っていた。さらに付け加えて、手を出すんじゃねーぞ。とも言っていた。

どうやら、彼女はこの海の家を実質的に経営する組となにかしら関係があるようだ。

オレは、賑わう店内から外へと出た。店の周辺での騒ぎを納めるのもオレの重要な仕事だ。付近の住民に警察を呼ばれたら即営業停止だ。だから、ときどきは外を巡回して回っている。いまのところ大きな騒ぎは起きていないようだ。やれやれだ。

オレは、見た目よりずーと平和主義者だから、騒動は苦手なのだ。

店の営業が終わってホットパンツの彼女を送って行く事になった。彼女の車が置いてある駐車場に着くと、なんとフィアットじゃないか。

これでなんとなく彼女の素性が判るような気がした。いるんだよな、こういうこじゃれた車をこれ見よがしに乗り回す地方の小金持ちが。

彼女は、そういう地方特有の金持ちの娘なんだろう。父親はきっとベンツだろう。母親はアウディだ。そして娘はフィアットか。いずれはアルファロメオに乗り換えだろう。

そんな思いを悟られないように無言のままキーを受け取り運転席に腰を下ろした。

「で、どっちに?」

「駐車場を出て左に、あとは教えるわ」

「オッケー、サー」

ちっこい車だが、よく走る。さすがイタリアのクルマだ。見た目は、日本の軽自動車よりちっこい感じだが、走りがぜんぜん違った。ま、価格も軽くはないが。

時間が遅いので、ほとんど車は走っていない。しかし、駐車場を出てからしばらくして気が付いた。後ろから付けてくる車があった。どう見てもおかしいと思い、彼女に伝えた。どうやら、ストーカーらしい。

こんな感じが、このところ続いていたようだ。そして、さすがに不気味に感じてオレにお鉢が回ってきた訳だ。

オレは、車をしばらく走らせたあと急に路肩に寄せて止めた。後続の車は、そのまま走り去っていった。少し時間をおいて車を発進させた。しばらく走ると前方の路肩に駐車している車を発見した、オレはその車の後ろにピタリとくっ付けて止めた。

ゆっくりとドアをあけ、勢い良くドアを閉めた。潮風が肌にまとわりつくような不快な感じがした。

そのとき、前方の車が勢い良く、急発進で走り出した。あれよという間に、見えなくなっていた。なんだよ、肩すかしかよ。

オレは、たぶん隣のホットパンツの彼女にいいところを見せたかったに違いない。久しぶりに高ぶっていたのだ。危ないところだった。こんなところで、警察ざたになる訳にはいかない。

彼女の家は、想像を超えていた。なんだ、これは。立派な門構えの、それは、それは大きな家だった。なかには立派な樹木が黒々と存在感を漂わせている。

「ありがとう。じゃ、またあしたね」

「あ、これ。あんたの家なのか」

「そうよ」

「なにをやったら、こんな家が手に入るんだ」

「そうね、土建屋と市会議員なんてどうかしら」

「あ、なるほどね」

「じゃ、いつかお礼はするわね」

「あー、了解。車借りてくよ」

オレは、フィアットを発進させて宿舎を目指して走った。うすぼんやりと道路を照らす橙色のライトが、妙に艶かしく思えた。どうやら、オレはホットパンツの彼女の伸びやかで、眩しいほどの足の魅力にやられてしまったようだ。

なんてことだ。やれやれだと呟きながらフィアットを走らせた。

つづく(次回、ラスト!)

コメント