昨今、アメリカでは大手百貨店やアパレル専門店の店舗が次々と閉鎖されているそうだ。しかも、その数が半端なく多くて、一世を風靡したショッピングモールでさえ存続が危惧されているとか。

なにしろ、これまで有力な核テナントだったから、その店舗が抜けたあとを何で埋めるかが問題となっているようだ。しかし、さすがというか、アメリカではすでに次なる流通革新を示唆する店舗が現れている。

一方、日本ではコンビニのブラックぶりが話題になるが、革新的な動きはちっとも見えてこない有様だ。日本の流通小売は従業員搾取ばかりして、真のマーチャンダイジングを疎かにしている、と思えてならない。

レジなしコンビニAmazon Goの衝撃!

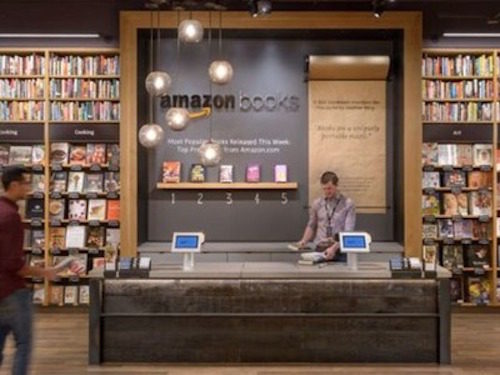

IT通販大手のアマゾンが、コンビニに参入することが話題となっている。すでに書店でリアル店舗を展開しているが、今度はコンビニとはいかに。

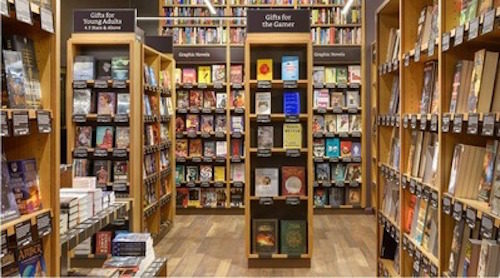

アマゾンの書店「アマゾンブックス」では、アマゾンの星評価やレビューに基づいた約5000冊の本が売られている。店舗面積は、約150坪というからそれほど広いわけではない。しかし、その中身が侮れない。

本は一般の書店とちがい、ほとんどの本が表紙を見せて陳列されている。それは5000冊に絞り込んだ品揃えによるものと想像出来る。そのせいか、本のバラエティーに富んだ魅力が伝わってくるようだ。

さらに、アマゾンブックスでは、返品もできるそうだ。本の返品とはいかにであるが、なんでも読んで気に入らなかった場合、30日以内なら返品できるとか。

これにはIT通販の世界最大手ならでの余裕が感じられる。どこぞの国のなんとか書店が図書館にむりやり中古本を納入するのとは、ずいぶんと違っている。

とにかく、アマゾンブックスでは顧客目線のサービスに徹しようとする姿勢がうかがえる。そして、満を持してかどうかは知る由もないが、一般日常品のリアル店舗にいよいよ参入することになった。

コンビニ、アマゾンゴー(Amazon Go)

あのアマゾンが流通小売に参入を発表した、それが「アマゾン・ゴー(Amazon Go)」というコンビニである。

アマゾン・ゴーが既存のコンビニと大きく違うのは、レジがないということだ。

レジがないということは、当然のように店員もいないということだ。では、お会計はどうするかというと、なんとスマホにダウンロードされた専用アプリを介してアカウントに課金される仕組みとなっている。(冒頭の動画を参照ください)

さすが、IT大手ならではの仕組みといえる。さらには、商品を手に取ると、購入する場合とそうでない場合も巧みに判断するようになっているとか。詳しい仕組みはよく知らないが、センサーが感知してAIが判断するそうだ。

レジフリーなアマゾン・ゴー!万引き犯もびっくりなレジなしコンビニ?

アマゾン・ゴーは自動運転車に搭載されているコンピューター・ビジョン(Computer Vision)やセンサーフュージョン(Sensor Fusion)、デープラーニング・アルゴリズム(Deep Learning Algorithms)に人工知能(AI)を駆使した最先端のコンビニだ。顧客は入店時に同店のアプリを起動してバーコードをスキャンして買い物を始める。買い物は商品を自分のバッグにそのままいれていくだけ。商品バーコードをスキャンする必要もなく、レジに並んで会計もせず、アプリ上の決済さえ不要だ。商品を持ったまま店を立ち去る(ウォークアウト)だけ。

アマゾンの「ジャスト・ウォークアウト・ショッピング技術(Just Walkout Shopping Technology)」は、無数にあるカメラやセンサーで顧客の動作を感知することで、顧客の買い物をAI分析し、自動的に顧客のアカウントに課金するシステム。客が商品を手に取って一旦、商品棚に戻しても自動的に課金をキャンセルする。店を出た後にeレシートを顧客のアプリに送付する仕組みだ。

まるでSF映画に登場しそうなコンビニといえるだろう。しかし、それが近未来ではなく、2017年に登場することになっている。

まさに時代は変わり目にあり、パラダイムシフトが起ころうとしていることを、まざまざと見せつけられるかのようだ。

この業態がどれだけ受け入れられるかどうか、それが実に興味深い。万引き対策などはどうなっているか、ゲートを乗り越えた場合はどうかなど、ケチ臭いことが気にかかるが、それもきっとAIが解決するに違いない。

または、ターミネーターのような屈強なアンドロイドの警備員が登場するのかもしれない。それはそれで面白そうだが、ターミネーター型警備員を見たさに万引きや、その他の不正が多発するかもしれない。

とにかく、アマゾンとしては、現在あるテクノロジーを総結集してやってみることに価値がある、そのように判断したに違いない。

石橋を叩いて渡るより、まず試してみることが優先している。そこが実にアマゾンらしいといえる。アマゾンは、なにかと労働問題などで叩かれることが多いが、それに嫌気も刺したのかもしれない。

アマゾンは、省力化した流通小売の先に何を見ているか、そこが気にかかる。

アマゾン・ゴーの今後の成り行きに、要注目であることは間違いない。

アメリカでは、流通小売の地殻変動が起きている

日本の某コンビニが従業員にノルマを課していたことがバレたが、実に嘆かわしい限りだ。コンビニ本部は、フランチャイズが勝手にしていたと知らぬ存ぜずのようだが、過去の例に従えば、知っていて放置していたに違いない。

それでも、知らなかったとするならば、本部のエリアマネージャーなどが怠慢であり、機能していなかったことになる。さらにいえば、コンビニがフランチャイズのオーナーや従業員からの搾取で利益を上げている、という構図が明らかになったといえるだろう。

このようなことを放置すれば、そう遠くない未来には、コンビニが顧客からそっぽを向かれる日がこないとも限らない。

なにしろ栄枯盛衰が世の常だからだ。コンビニ本部はよーく考えてもらいたい。

流通革新の波は、やはりアメリカから

それはさておき、アメリカではすでに流通革新が起きているようだ。

かつて、一世を風靡した大手百貨店は言うに及ばず、人気のアパレル専門店なども相次いで店舗閉鎖を余儀なくされている。

それは、アマゾンやその他のIT通販に押された結果であるのは言うまでもない。

リアル店舗からオンラインへ、という小売の流れはもはや止まらないようだ。既存の流通大手もこぞってリアル店舗を閉鎖して、IT投資に振り向けているとか。メイシーやシアーズ、JCペニーなどの大型店は、数十から百店舗近い閉鎖を余儀なくされている。

ティーンアパレルチェーンのエアロポステールは倒産し、アパレルチェーン大手のリミテッドも閉鎖を加速させている。ラルフローレンも50店舗を閉鎖した。

とにかく、かつて人気を誇ったどんなブランドも、軒並みリアル店舗は閉鎖する方向にあるようだ。これで、存続が危ぶまれるのがショッピングモールである。

各モールは、核テナントにメイシーなどの百貨店、そして人気アパレルブランドなどによって集客していたが、それがもはや意味をなさなくなるかもしれない。

日本では、いまモールが流行りだが、イオンモールなども先行きはけっして明るくないといえるだろう。いまから、ショッピング以外の業態転用を考えておいた方がいいかもしれない。

とにかく、いまアメリカでは流通革新が起きる前夜のような趣にあるらしい。

アマゾンは、アマゾン・ゴー以外にも、ドライブスルー専用スーパーをオープンすることを考えているようだ。

ドライブスルー専用スーパーとは

「ドライブアップ・ストア」「クリック&コレクト」と呼ばれるドライブスルー専用スーパーは、利用者がネットで注文した生鮮食品などを、車から降りずに商品を受け取るサービス。店舗面積270坪となる店は、ネットから注文した商品を2時間枠内で受け取れ、敷地内の駐車場の混雑を避けるため、同じ時間にピックアップできる客数を限定とし、注文品の受け取りは指定された8つの駐車スペースで車をとめ、スタッフが車のところまで運んでくるか、利用者が建物内のピックアップエリアで商品を受け取ることになっている。

これはアマゾン・ゴーとおなじく、顧客目線に徹した業態といえる。

とにかく、流通革新の鍵は顧客目線で、どこまで満足度を提供することができるかに掛かっている、ということができるだろう。

アメリカ在住の流通小売コンサルタントの後藤文俊氏は以下のように述べている。

正直に感じた日本の技術はまさに「ガラパゴス」。

技術は凄いのですが「方向性が間違っている」売り手目線なんですね。消費者の目線がまったく欠けているのです。一言でいえば、消費者にそれほど嬉しくないテクノロジーなんです。

日本の大手技術系企業が提案するテクノロジーでさえ、ガラパゴス技術になっているのは消費者目線でアメリカ流通の地殻変動をリアルに体験・観察していないからです。

参考:激しくウォルマートなアメリカ小売業ブログ/後藤文俊

写真引用、同上より

メイシーズ (Macy’s) :アメリカ合衆国ニューヨークに本部がある百貨店。全米45州およびグアムとプエルトリコに合計789店舗を展開する。

J.C.ペニー(J. C. Penney):アメリカ合衆国に本社を置く百貨店。ハワイを除く合衆国の全州とプエルトリコに合計約1,100店舗を擁する。

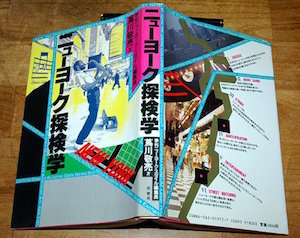

ニューヨーク探検学

都市のざわめきがきこえてくる。明日の常識になる今日の非常識に溢れた街、オフィスビルと怪しげな“市”のニオイが同居する街―NYにとりつかれた著者の熱い思い。

コメント