それは90年代はじめ、バブルが弾けてとんだ頃だった?

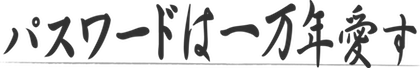

フライパン、とんだ

作:cragycloud

登場人物:オレ(ノータリンのプランナー)

あれは90年代に入ってバブルが弾けてとんだ頃だったか。もう少しあとだったか。それは定かではないが、とにかく世の中はちょっとクールダウンになっていた。これから話すのは、そんな時代の出来事である。

オレは自慢じゃないが、80年代をノーテンキに過ごしてきた。格好ばかりで中身が無いこと夥しい。そんな薄っぺらい男であった。いまだからこそ言えるが、その当時は当然のごとくそんな気持ちは微塵もなかった。

むしろ、オレ様は先端を行ってると勘違いしていた。しかし、それはとても大きな勘違いであった。

そんな大バカ野郎のオレは、何故か広告会社でプランナーという職に付いていた。80年代は、カタカナ職業がもてはやされた時代だった。

カタカナ職業とは、主に広告会社や出版社などで働くクリエイターのことを指していた。それはデザイナー、コピーライター、カメラマンなどであった。

かれらは出世してフリーランスになることが、一種の目標であった。フリーで売れるとギャラが桁違いであった。ある有名なコピーライターなどは、コピー1本で1000万円と言われていた。そんなバブリーな時代であった。いやはや。

ミーハーで軽薄なオレは、これからはカタカナ職業しかないと思い込み銀座にある広告会社の門を叩いたのであった。大手ではないその広告会社は、どういう訳かオレを採用してくれた。そしてクリエイターの端くれにしてくれた。

カタカナ職業の仲間入りがしたかっただけのオレは、プランナーがどういう職種かよく理解していなかった。しかし、選択肢はそれしかなかった。デザイナーになる技術は無いし、コピーが書ける素養は無く、ましてや写真が撮れる訳でもなかった。

プランナーという職があると知らされて飛びついたに過ぎなかった。

なんとかなるだろう。そんなノーテンキな思いであった。アイデア一発あればいい、なんたってオレ様は先端だ。と言い聞かせていた。

ところが、研修がはじまって後悔した。マーケティング概念がころんだとか。よく分からん研修用の資料を10冊ほど渡されて読んでくるように言われた。頭が痛かった。コトラーを知ってるかと言われて、探偵物の作家かと思ったぐらいである。

それでもなんとかカタカナ職業への憧れを糧にして乗り切った。

配属されたのはマーケティング企画の部署であった。そこでは流通とメーカーに別れていた。オレは主に流通の仕事をする部署となった。当初は、消費者のマインドがどうのこうのという調査や、トレンドの資料を集めてそれをまとめたりしていた。

いわば、企画の下働きである。

主に流通のなかでもアパレル、百貨店などの仕事だった。ファッションという当時の流行の先端に関わっていることである意味では満足していた。それは、ミーハーなオレの自尊心をなんとか維持できたらからであった。

なんだか分からんが、これでいいのか。なんてことはちっとも思わない日々であった。

そんなこんなで下働きを嫌とも思わずにいたら、企画の仕事がやってきた。百貨店の販促企画であった。ようするに顧客を集めることを考えろということだった。それからは、イベントやその他キャンペーンなどを企画して実施することが仕事になった。

この頃から、オレの生意気度がアップした。そして90年代となりバブルも頂点を迎え、そしてそれはあっけなくとんだ。

そんな頃、プランナー歴も10年になろうとしていたオレは、かつて調査で覚えたトレンドがああしたとか、消費者動向はこんなだとか理屈をこね回すことで上司や営業とやり合うことが度々であった。

そして、もとが流行大好きのいい格好しいだから、ダサイことはしたくないなどとほざいたりもした。

周囲は呆れてしまい、徐々に仕事から干される始末であった。いやはや、調子に乗ると災いが何れは自分に降り掛かる。まさにそれを地でいく呈であった。そして、いつの間にか仕事も少なくなったオレは、調査と称して街に繰り出す事が多くなっていた。

オレのいた部署は、マーケティング企画が仕事だから比較的自由な行動ができたのである。

しかし、その実態は街のカフェでお茶を飲んでいただけであった。

そんなある日、営業の権田くんがオレのところに企画の依頼にやってきた。権田くんは、後輩であるが恰幅はいい。ようするに太っていた。その太ったゴンちゃんが、オレに企画を依頼にきたのは初めてであった。

「忙しいですか」とゴンちゃんは言った。

「まー、そこそこかな」とオレは言っていた。隣の同僚が、ん?といった顔してオレを覗きこんだ。なんだよーとオレはそいつの目を何も言うなとばかりに見つめた。

「仕事頼んでいいですか。販促の企画なんですけど」とゴンちゃんが体に似合わない丁寧な口調でオレに言った。

「仕事の内容次第だな。オレは仕事を選ぶからな」おれは言わなくともいい事を言ったと思ったが、遅かった。それを聞きつけた上司は、一言発した。お前、その仕事やれよ!と。しかも命令だと付け加えたのだ。

やれやれだと思ったが、もう逃れられない。たぶん、上司が手を回したに違いないのだ。何か仕事をさせなければいけないからである。ゴンちゃんも気が付いてるはずだ。オレが、干されてる事を。ゴンちゃんが持ってきた仕事は、なんと「フライパンの販売促進」の仕事だった。

「フ、フライパンかよ!」といまいち理解ができなかった。

なにしろ、これまで流通の、しかも百貨店やアパレルしかやってこなかったからである。オレにフライパンをどうしろと言うのか。疑問であった。

「フライパン嫌いですか」とゴンちゃんが言っていた。

「好きも嫌いも無いだろうフライパンだし」とオレは訳もわからんことを言っていた。やれやれだった。

くそーやられたか。フライパンだしー。と心の中で思っていた。ゴンちゃんは資料を置いてから、よろしくと言って去っていった。企画の提案まで日数がないのが気がかりであったが、なんとかなるだろう。そう思い込むことにした。

フライパンの販促企画を依頼されてから数日が過ぎた。なんのアイデアも無い。いや、考えたくもないというのが正直なところだ。まだ日数はある、なんとかなるだろう。またも、そう思い込むことにした。

ゴンちゃんから連絡があった。「あしたですけど出来ましたか」ということだった。しかし、当然まだである。いやはや、どうしようと思ったが、「出来てるよ。だけどまだ下書きだから明日の朝一で見せるから」と言ってしまった。

おいおい、と思ったがどうしようもない。我ながら適当な奴だと後悔した。あーどうしよー。そればかりであった。とにかく、ヒントを漁ることにした、実はまだ資料もろくに見ていなかった。正確には見たくなかったのである。

資料には、新商品とある。フライパンの概念を超えるともある。ほんとかよーと思いながら、次を見た。なんでも軽い、軽いと文字が踊っている。どうやら、軽さが売りのフライパンらしい。なるほどねー。

このフライパンは有名な素材メーカーが開発した新素材を使ったものらしい。そうか、新素材か。それで軽いのね。あー、軽いか。フライパンか。フライ?ってフライか。このフライパンは、飛ぶか?。飛ぶな。間違いない。

などと意味も無く連想は続き、いつの間にかそれでどうにかなると思う様になった。そうだ、フライパンを飛ばそう。軽いんだから飛ぶんだ。それをキーファクターにして何かやらかそう。きっと面白がるに違いない。それで、商品が売れる保証はないが、この際それはいいとしよう。

販促キャンペーンのタイトルは、「フライパン、とんだ」にした。ようやく企画の糸口が決まってなんとか間に合いそうだ。ふと窓の外を見るともう日暮れが迫っていた。よし、仕上げる前になんか食べにいくか。そう思って会社の外に出た。

どこに食事にいくか考えながら歩いていると銀座の夕暮れの空にカラスが飛んでいた。

そのカラスは、気のせいか「アホー、アホー」と鳴いているように聞こえた。

おわり。

追記:

この物語?は半分ぐらい事実であとは創作したものです。銀座に勤めていたのは事実です。仕事の合間によくビームスなどに行ったりしてました。なんで、これを書く気になったか。どうもよく分からない。突然浮かんだとしか言いようがない。浮かんだものは書くしかないかという訳で、このような物語になりました。

<銀座の恋の物語>

昭和30年代の銀座を舞台に繰り広げられる、あまりにも有名な青春恋愛物語。

コメント