愛しくも切ない想いはとこしえに

男と女という普遍的なテーマ

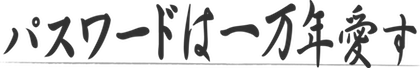

男と女がこの地球上に存在する限り、その愛の関係式はとこしえに続くに違いない。それはいやが応もなく必然であり、宿命である。ときには愛しくあり、ときには煩わしくもある、そんな関係式、それが男と女の永遠のテーマである。

愛にはいろいろな種類があるが、大人の男と女が紡ぐ愛のストーリーには、切なさがほどよく似合う。そして哀愁こそが大人の恋愛に彩りを添える。

たぶん哀愁のない恋愛関係は、たんなる欲望の捌け口でしかない。中高生の子供ならいざしらず、大人なら楽しいだけじゃつまらない、違うか。

深く、深く情熱を寄せ合っても、必ずしもハッピーエンドにならなくても、大人の男と女のあいだに、哀愁感に満ちた一瞬の美しさがあればきっと救われる。

ところが現実はそうはならない。泥々として、忸怩した想いが残るだけとなる。

なお、あくまで個人的にそう思うのであって、総体的にそうだという訳ではないことをお断りしておきます。あしからず。

映画「男と女」は、たんなる欲望(ないとはいえない)だけではない大人の恋愛関係式の理想形を描いたものではないか。美しく、愛しくも切ない想いが、濃厚に漂うその雰囲気に浸れば、そこはロマンチックなファンタジーの世界である。

60年代のフランス(男と女の舞台)は、実にお洒落だ。その風景も、人々の立ち居振る舞いも、そしてファッションも、いまでもそれらはけっして古くはない。

恋愛映画に詳しい訳ではないが、現代にこの雰囲気を表現するのはむずかしいと思われる。なぜなら、インターネットやスマホという便利この上ないものが登場したことで、愛しい想いが募る雰囲気が様変わりしてしまったからだ。

なんとも世知辛く、ムードに浸ることもなく、欲望に忠実となった現代では大人のおとぎ話はもう通じない。残念ながらというしかない。

かつては男と女のあいだには情感を伴った想像力も必要だった。そして、それこそが大人の恋愛に深みを与えていたに違いない。と思うが、現代にはもう通じなくなった。いまやネットを通して知らない同士が疑似恋愛をする時代である。

また合コンして意気投合し、そのままホテルに直行するなど、愛のストーリーもクソもない。これでは、単なるサカリのついた犬や猫となんら変わりはない。

なんともはや、というしかないが、時代が変わったともいえる。しかし一方で男と女は時代は変われども、出会い、そして恋愛し、やることはやる、という関係式は綿々と続いて案外変わっていない。変わったのは時代の背景だけである。

映画「男と女」が傑作または名作といわれるのは、まさに時代そのものと、普遍的なテーマ性ゆえのことと思われる。そして、これからも大人の恋愛ファンタジーの傑作として、燦然と輝いていくに違いない。

男と女 1966年(仏)

映画「男と女」は、1966年に公開された。監督のクロード・ルルーシュは、当時は無名であり、スポンサーもなく自らで資金調達をして映画を製作した。

しかし、映画は公開してから人気を博し、また評論家なども高い評価を与えてカンヌ国際映画祭ではパルムドールに輝いている。ルルーシュも一躍人気監督の仲間入りとなり、フランスの60年代を代表する映画監督の一人となった。

恋愛映画は数多く存在するが、この「男と女」ほど長く愛されている映画もないだろう。なぜ、それほどに愛されているかといえば、やはりその舞台背景にあるのではないか。なぜならば、ストーリーはなんてことはないからだ。

フランス、60年代、魅惑的な音楽、ファッション、美しい街並みと風景、哀愁感漂う雰囲気、そして魅力的な男と女、というぐあいに恋愛映画としての理想的なスタイルが揃っていた。その後の恋愛映画に影響を与えたのは言うまでもない。

たちきれぬ過去の想いに濡れながら、愛を求める永遠のさすらい……その姿は男と女(1966年劇場公開当時のキャッチコピー)

公開当時のコピーからも、哀愁に満ちた恋愛模様を描いた作品であることが見て取れる。哀愁こそが大人の恋愛には不可欠な重要な要素だった。哀愁=たんなる物悲しいではなく、より魅力あるムードとなって画面を通して伝わってきた。

テーマ音楽もそれを増幅するかのように、ほんのりと物悲しく、そして身を震わすようなメロディーを奏でている。

このテーマ音楽は、いわずと知れたフランシス・レイの作曲によるものだ。「ダバダバダー、ダバダバダー」というスキャットはあまりにも有名である。

そして、主演した二人の男女こそが、あまりにも適役だった。男を演じたのは、ジャン=ルイ・トランティニャンである。この人は、端正な男前ではなく一癖あるアクの強い俳優だ。アラン・ドロンとは違う系統の二枚目といえる。

女を演じたのは、アヌーク・エーメである。上品さが漂う正統派の美人女優である。フェデリコ・フェリーニ監督の『甘い生活』(1960年)や『8 1/2』(1963年)にも出演している。

ちなみに、二人の主演俳優ともに私生活では、多くの恋愛事情を重ねている。ジャンは、あのブリジット・バルドーと不倫していたことで有名だ。一方のアヌークも負けてはいない、なんと4回の結婚、離婚を繰り返している。

そんなただならぬ恋愛遍歴の二人の俳優が主演した恋愛映画だから、という訳でもないと思うが、「男と女」は映画史に残る名作となった。

恋愛映画の名作「男と女」は、2016年、製作50周年を記念してリマスター版が劇場公開された。なんと50年である、しかし、その映像からは古臭さを感じることはない。まだ新しいものが発見されそうな、そんな感じさえうかがえる。

次世代の監督が、この映画に触発されて新たな良質な恋愛映画を作り上げる、そのような機会が生まれることを切に願います。

引用:http://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=13753

「男と女」Un homme et une femme

監督/脚本/撮影/製作:クロード・ルルーシュ

脚本:ピエール・ユイッテルヘーベン

音楽:フランシス・レイ

:バーデン・パウエル

撮影:パトリス・プージェ

公開:1966年

男と女 オリジナル・サウンドトラック 2016リマスター・エディション

男と女 ストーリー

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E3%81%A8%E5%A5%B3

アンヌ(アヌーク・エーメ)はパリで独り暮し。夫をなくして、娘はドービルにある寄宿舎にあずけてある。年はそろそろ三〇歳。その日曜日も、いつも楽しみにしている娘の面会で、つい長居してしまい、パリ行きの汽車を逃してしまった。

そんなアンヌに声をかけたのはジャン・ルイ(ジャン・ルイ・トランティニャン)彼も三〇前後で、息子を寄宿舎へ訪ねた帰りだった。彼の運転する車でパリへ向う途中、アンヌは夫のことばかり話しつづけた。その姿からは夫が死んでいるなどとは、とてもジャン・ルイには考えられなかった。

一方彼はスピード・レーサーで、その妻は彼が事故を起したとき、ショックから自殺への道を選んでいた。近づく世界選手権、ジャン・ルイは準備で忙しかったが、アンヌの面影を忘れられなかった。

次の日曜も自分の車でドービルへ…と電話をかけた。肌寒い日曜日の午後、アンヌ、ジャン・ルイ、子供たらの四人は明るい笑いにつつまれていた。が同時に、二人はお互いの間に芽生えた愛をかくしえなかった。

血と汗と泥のレースを終えたとき、ジャン・ルイはアンヌからの電報を受けとった。それには、愛してます--と書いてあった。彼はすぐに車を駆ってパリへ、そしてドービルへ。

二人は砂浜で身体をぶっつけ合い、その夜は安宿のベッドに裸身をうずめた。だが愛が高まったとき、思いもかけずアンヌの脳裡に割りこんできたのは、死んだ夫の幻影だった。二人は黙々と着物を着た。

アンヌは汽車で、ジャン・ルイは自動車でパリへ向った。しかしアンヌを忘られぬ彼は、彼女を乗換え駅のホームに待った。思いがけぬ驚きと喜びをひとつにして、アンヌはジャン・ルイにとびついた。

凍てついた空気の中での口づけ。それは最後の口づけかも知れなかった。だが二人には、そんなことはどうでもよかった。

映像と音楽が奏でる哀愁の美しさ

監督のルルーシュは、前述したように監督だけでなく製作も兼ねていた。

さらに、脚本や撮影までもこなしていた。予算が少なかったからといえるが、それにしても多才な人である。もともとはドキュメンタリーを多く制作していたようであり、撮影などお手のものなのだろう。

その映像美であるが、これがなかなか捨てがたい魅力を発揮している。微かに色褪せたような色調(セピアカラー)が、哀愁感を増長させるようだ。モノクロとカラーを巧みに使い分ける手法も斬新である。(少ない予算のせいかもしれないが)

流れるようなカメラワークや画面のアングルも後のニューシネマを彷彿させる。フランシス・レイの甘味なメロディーもよくマッチしていた。それらを考慮すると、なぜ「男と女」が50年を経ても新鮮なのかがよく理解できる。

音楽が奏でる甘味な哀愁のメロディーが、この映画の魅力を特徴づけていたのは言うまでもない。フランシス・レイは、「男と女」の音楽で一躍注目を集め、その後映画音楽のトップに躍り出たのは必然だったといえる。

フランス映画が活気があった頃(失礼ながら)、映画とテーマ音楽は切ってもきれない関係にあった。それがフランス映画をお洒落な雰囲気にしていた。

・男と女 Un homme et une femme(1966年)

・パリのめぐり逢い Vivre pour vivre(1967年)

・個人教授 La Leçon particulière(1968年)

・うたかたの恋 Mayerling(1968年)

・白い恋人たち/グルノーブルの13日 13 jours en France(1968年)

・あの愛をふたたび Un homme qui me plaît(1969年)

・雨の訪問者 Le Passager de la pluie(1969年)

フランシス・レイが60年代にてがけた映画だけでも上記のようにある、いずれも映画と音楽が密接に関係していたことが、より魅力となっていた。

重ねて失礼ながら、昨今のフランス映画は、なにか特徴が失われて久しい。ハリウッド並みの特撮をしても、やはりハリウッドには敵わない。

監督も俳優もうまいが、何かがかつてのフランス映画とは違っている。

むかしは良かったと言いたくはないが、フランスの映画界には、ぜひかつての隆盛を取り戻してほしいと思います。次代のゴダール、トリフォー、ルルーシュなどが出現することを期待いたします。

男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray]

たちきれぬ過去の想い。それでも惹かれ合う男と女。フランスが誇るラブ・ストーリーの不滅の名作が50年ぶりに鮮明な音と映像のデジタルリマスター版で蘇る。

![男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51hA8Hm2x-L._SL160_.jpg)

コメント